黃銅釋迦牟忌佛像

美國克夫蘭藝術博物館

西藏古格那嘎拉咱王及其銅佛像分析

北京故宮博物院 羅文華

故宮學術季刊

第16卷第1期(1998)

頁183-192+左9

頁183

【內容提要】現存藏傳佛教銅造像中,有款織的數量不多,且內容多為佛號、咒語、贊辭等,而本文論及的四尊有「那嘎拉咱」款的佛造像,不僅題記內容新穎而且具有斷代意義,彌足珍貴。作者從分析銅造像上的藏文題記入手,確認了其中所提及的名叫「那嘎拉拍」此人的身分,從而推定此人應是藏西古格王朝著名的國王益希沃之子。通過綜合各種藏族史料以及有關研究成果,描繪出父子二人並不清晰但輪廓可見的事蹟,試圖展示他們在藏族史後弘期之初的藏西地區為佛教的復興所作出的艱苦努力。同時,還就這幾尊佛像的斷代和產地的爭論發表了自己的見解。

北京故宮佛像藏品中,一尊具有喀什米爾 (Kashmir) 風格的釋迦牟尼 (Shakyamuni) 銅佛像【註一】的台座正面陰刻一行藏文,現轉寫如下:Lha Na-ga-ra-dza。「拉」 (Lha) 在藏文中是一個神聖的字眼,相當於漢文的「天」或「神」。在西藏早期,它是吐蕃王朝至高無上的統治者贊普的專用敬語。如在唐蕃會盟碑中,贊普一詞前面的修飾詞是「聖神」,它的藏文對應詞是Lha-'phrul,具有「神變」「神通變幻」之義。【註二】根據苯教 (Bon) 的傳說,最初藏王是從天界來的,從聶赤贊普 (gnya'-khri btsan-po,傳說中的第一代贊普) 開始的七位贊普死時屍體仍沿著一根天繩飛升天界。敦煌古藏文文獻中也提到,天神從天空降世,在藏地為國王。【註三】因此,佛像上的「拉」 (Lha) 應該就是Lha-'phrul 的簡寫。「那嘎拉咱」 (Na-ga-ra-dza) 是梵文Nagaraja的藏文對音,意為「龍王」。由於此像與龍王毫無關係,可以肯定它是人名,而且應該是吐蕃王族的成員。

目前,我們所能見到的有「那嘎拉咱」款的銅佛像另有兩尊,而且都具喀什米爾風格特徵,一尊是釋迦牟尼佛,存於美

頁184

國的克里夫蘭藝術博物館 (The Cleveland Museum of Art) ,【註四】另一尊是文殊菩薩 (Manjusri) ,現存英國。【註五】前者題記內容如下:

Lha-btsun-pa Na-ga-ra-dzai thugs-dam

拉尊巴那嘎拉咱之本尊

btsun-pa有「聖者」、「尊者」、「大德」等詞義,是對受持佛教戒律的出家人的尊稱。【註六】後者跟故宮這尊佛像題記的內容基本一致。Lha Naa-ga-raa-dza由於梵文Nagaraja中的之Na和ra是長元音,所以這段藏文在每一個字母下面多拼一個元音,使它更接近梵文。【註七】

由上可知,這位名叫那嘎拉咱的人具有雙重身分,既是吐蕃王族,又是出家的僧人。我們知道在吐蕃王族中只有一位叫那嘎拉咱的人見於史料記載,而且他跟佛教的關係十分密切,那就是藏西古格 (Guge) 王朝著名的天神喇嘛益希沃 (Ye-Shes-'od) 的長子。

藏族傳統以吐蕃王朝的第四十三位贊普朗達瑪 (Glang-dar-ma) 「滅法」為界線 (公元九世紀初) ,將西藏佛教史分為前弘期和後弘期。由於朗達瑪採取了一系列激進的措施打擊新興的佛教勢力,引起整個社會的強烈動盪。不久,他自己也被

【註一】:楊新等主編《清宮藏傳佛教文物》(紫禁城出版社,兩木出版社,一九九二年八月),頁七十七,圖版四九。

【註二】:王堯編著《吐番金石錄》(文物出版社,一九八二年十月),頁四十四。

【註三】:薩迦、索南堅贊著,劉立千譯注《西藏王統記》(西藏人民出版社,一九八七年十一月),頁一七三。

【註四】:P. Pal主編Light of Asia: Buddha Shakyamuni in Asian Art,《亞洲之光 -- 亞洲藝術中的釋迦牟尼佛》,(美國洛彬磯州立藝術博物館,一九八四年),頁二三一,圖版一一四。

【註五】:瑞士學者Von Schroeder先生曾寄給筆者一本Spink & Son LTD的宣傳品中,有關西藏藝術的冊頁上就有此像,但出處不詳。

【註六】:張怡蓀主編《藏漢大辭典》(西藏人民出版社,一九九三年十二月)頁二二00 -- 二二O一。

【註七】:文獻中那嘎拉咱的藏文拼法至少有三種,《紅史》作Na-ga-ra-tsa,《新紅史》作Naa-ga-raa-dza,《漢藏史集》作Na-ga-ra-dza,與題記的寫法一樣。

頁185

剌身亡,此事發生在公元八四二年。後弘期之初,曾經強大一時的吐蕃王朝分崩離析,王室後裔因爭奪權力引起軍閥混戰而被迫逃出拉薩。朗達瑪的長妃生子永丹 (Yum-brdan) ,佔領伍如 (dbu-ru) 地區,次妃生一遺腹子叫沃松 ('od-bsrungs) ,佔領約如 (g-yo-ru)地區,同室操戈,征戰頻頻。沃松在位六十年後,其子貝闊贊 (dpal-'khor-btsan) 即位。貝闊贊三十一歲時被權臣所殺,地盤也被雲丹的後裔奪走,他的後代逃亡到遙遠的藏西地區。貝闊贊的次子尼瑪袞 (Nyi-ma-mgon) 來到阿里 (mnga'-ris) 地區,並在那裡建立了封建割據政權。他死後,他的三個兒子將領土瓜分,其中次子札西袞 (bkra-shis-mgon )占據布讓(spu-hrang) 和古格地區,後發展成為古格王朝。札西袞 的長子叫松艾 (Srong-nge) 。松艾的前半生在王位,生有二子,長子就是題記中提到的那嘎拉咱。【註八】松艾對佛教的信仰十分虔誠,立志用餘生挽救衰敗的佛教,遂將國政托付給弟弟柯熱 ('Kho-re) (暗中仍掌握著軍政大權) ,在沒有比丘授戒的情況下,於一座佛像前受戒出家,自取法號益希沃 (智慧光) ,時人尊稱他為拉喇嘛益希沃。【註九】他不僅開了王族成員出家為僧的先例,而且也是藏族歷史上第一個將神權與世俗大權獨攬一身的人。據說他的兩個兒子也同時出家。這三尊佛像的題記大致可以作為這種說法的一個旁証。

【註八】:提及這段歷史的藏文史籍不少,但是內容十分簡單,且頗有一些互相矛盾之處。例如:扎西袞到底是尼瑪袞的第幾子?《紅史》作「長子」,《新紅史》作「次子」,《漢藏史集》、《西藏王臣記》及《雅隆尊者教法史》作「第三子」。松艾是扎西袞的第幾子?《紅史》、《新紅史》、《漢藏史集》、《西藏王臣記》

作「次子」,《雅隆尊者教法史》作「長子」。又那嘎拉咱是誰的兒子?是第幾子?《紅史》、《漢藏史集》、《西藏王臣記》認為那嘎拉咱是松艾的兄弟柯熱的兒子,只有《新紅史》、《雅隆尊者教法史》認為他是松艾的兒子。上述史書記載的出入只是與本文有關的幾處,其實原書中遠不止這些,這種情況使筆者深感困惑,幸得旅居英國的藏族學者桑木丹.喀爾美的〈贊普天神之子達磨及其後裔之王統世系述略〉一文可資參考。

蔡巴、貢嘎多吉著,東嘎,洛桑赤列校注,陳慶英、周潤年譯《紅史》

(西藏人民出版社,一九八八年三月) ,頁三八。

班欽.索南查巴著,黃顥譯註《新紅史》 (西藏人民出版社,一九八七年四月)

,頁三八 -- 三九。

達倉宗巴.班覺桑布著,陳慶英譯《漢藏史集》 (西藏人民出版社,一九八六年十二月)

頁一二八。

第五世達賴喇叭著,郭和卿譯《西藏王臣記》 (民族出版社,一九八三年七月)

頁七十八。

釋迦仁欽德著,湯池安譯《雅隆尊者教法史》 (西藏人民出版社,一九八九年六月)

,頁四十四。

米松譯

〈贊普天神之子達磨及其後裔之王統世系述略〉《國外藏學譯文集》第五輯

(西藏人民出版社,一九八九年十二月) 。

頁186

益希沃和那嘎拉咱生活的時代是在後弘期初期,即公元十至十一世紀。這一時期,藏西的政治上仍處於混亂狀態,記載當時歷史情況的文獻資料保存極少,所以對嘎拉咱的情況知之甚少,甚至不知道他是否真正繼承過古格的王統。由於他的父親益希沃美名遠揚,事跡流傳廣泛,在一定程度上掩蓋了他的形象,使他默默無聞。實際上,當時很多重要的政治、宗教活動毫無疑問會有他的參與。我們只能從現存的反映益希沃事跡的文獻中,大致勾勒出他們父子所處時代的背景以及他們為復興佛教所作的努力。

大約在八世紀末期,密教中特別是無上瑜伽密開始在喀什米爾與印度大陸上盛行時。吐蕃王朝的,大乘佛教的僧人,則對這種頗具異教色彩的東西是否屬於正宗佛法、其經典是否可以翻譯並廣為傳播等問題仍存有疑問,因此,當時規定這些密法經典只有通過王室的批准才能譯成藏文。但是隨著王權的衰敗,密宗密法開始在西藏泛濫,無所約束。益希沃曾發表過一封公開的信,【註一0】在信中,他首先重申了佛教的「真義」,接著對修持密法者的胡作非為進行猛烈的抨擊;他指責道:「超度」流行則牛羊不得安寧,「雙修」流行則污穢邪惡混雜,「煉藥」流行則病體無以治救,「煉屍」流行則寒林無人供養,「供修」流行則有濫殺活人之事,……如此行徑可謂大乘之法乎?同時主張禁止部分密法的傳播與修行。為此目標,他們父子利用自己的雙重身分,在宗教界和世俗界踏踏實實做了幾件被西藏古代史家大書特書的大事。

首先,他們在大譯師仁欽桑波 (Rin-chen bzang-po) 的幫助下,於公元九九六年修建了著名的托林寺 (Tho-ling) 金神殿。這座經堂日後成為藏西以至於整個西藏最負盛名的寺廟,許多的大譯師、大學者和年輕的僧人在此講經學法。隨後,他們父子又派遣仁欽桑波及當地優秀的貴族青年若千名前往喀什米爾地區留學,專門學習正宗的密法。【註一一】臨行前,益

【註九】:西方學者弗蘭克在藏西塔波寺 (Tabo) 附近一個叫「博 (Poo) 的村子周圍發現一塊石碑,碑文上有「拉喇叭益…」幾個字。敦煌古藏文文獻裡稱他為「吐蕃神贊普軌范師益希沃」。益希沃的侄孫希瓦沃在為他所作的一份頌文中稱他為「上師菩薩益希沃」。

【註一0】:卡爾邁著,嚴申村譯〈天喇嘛益希沃的「文告」〉,《國外藏學譯文集》第三輯 (西藏人民出版社,一九八七年七月) ,頁一0六。米松譯〈贊普天神之子達磨及其後裔的王統世系述略尋〉一文也有「文告」的譯文。本文採用的是米松的譯文。

【註一一】:具體派遣的人數說法不一,《紅史》二十七人,《新紅史》作二十一人,《漢藏史集》作七名貴族與十四名僕從。噶爾美的文章稱「仁欽桑波及十五名青年」。

頁187

希沃要求他們學習佛法的同時,留心尋訪印度有名的大學者,將來可以迎請他們來西藏指導佛教事業的發展。送走的這批學子中大多數人都因環境惡劣而客死他鄉,只有仁欽桑波和另一名譯師攜大量的佛教經典以及印度的醫學,歷算,因明學和梵文文法等方面的書籍回到托林寺,並迎請來了三位印度學者。益希沃為他們的到來提供了各種方便。同時,他們還帶回來一個信息,在東印度的超岩寺 (Vikramasilavihara) 有一位高僧阿底峽 (Atisha) ,學識淵博,為眾多僧俗所仰慕,若能請來,必將對西藏佛教的復興有重大的意義。益希沃隨即派譯師甲尊僧格 (rje-btsun seng-ge) 攜帶黃金及一百多名僕從前去印度。但這次並沒有將阿底峽請來,不久益希沃就去世了。

關於益希沃的死有種種說法【註一二】,最為流行的說法是:他為了籌集迎請阿底峽大師所需的資金,親率軍隊到處搜掠黃金。在印度邊境被信仰伊斯蘭教的葛祿邏 (Gar-Log) 王生擒,逼他作出抉擇,或放棄自己的信仰,或拿出與他身體等重的黃金來贖身。益希沃拒絕了敵人的要求,最後死在獄中。總之,絕大部分史書都以為他並沒有活到公元一O四二年阿底峽的入藏。綜上所述,益希沃父子奉行對內改革,對外開放的政策,嚴格要求以印度佛教傳承為核心,為藏地復興佛教作出了不懈的努力。

與此同時,印度藝術的影響也隨之而來,大規模地進入阿里地區。阿里地區與喀什米爾毗鄰,從密教教義的吸收到佛教藝術的發展都深受其影響。如大譯師仁欽桑波 (公元九五八 -- 一O五五年) 前後三次留學印度,歷時十七年之久,不僅遍學各種密法,精通梵典,而且歸國時還帶來三十二名喀什米爾工匠,請他們指導並參與藏西的寺廟建設。據說藏西有大約十五座寺廟是在仁欽桑波的指揮下修建的,這其中包括最著名的托林寺和塔波寺 (Tabo) ,留下了大量帶有喀什米爾風格的寺塔

【註一二】:《紅史》、《西藏王臣記》記載,益希沃親自去印度,在途中被葛祿邏人抓獲,死於獄中。《新紅史》、 《漢藏史集》記載,他為迎請阿底峽大師而去尋找黃金,被俘而死。仁欽桑波的弟子所著 《大譯師傳》中,只是提到神喇嘛益希沃在托林寺中病逝。廓諾.迅魯伯著,郭和卿譯《青史》 (西藏人民出版社,一九八五年三月) ,頁一六二 -- 一六五中沒有提到他的死因,而是說他後來在托林寺見到了阿底峽大師。

【註一三】:Ulrich Von Schroeder編 (印 -- 藏銅造像) (Indo-Tibetan Bnonzes) , (香港,一九八一年) 書中有專門的藏西造像一節,可以參看其收集的圖片,頁一五七 -- 一九三。

頁188

建築、壁畫、佛造像、唐卡等藝術作品,尤其是佛像存世頗多。【註一三】從意大利著名的藏學家圖齊 (Tucci) 於二十世紀三十 -- 四十年代對西藏的調查報告中,我們能體會到喀什米爾在各個方面對藏西的影響是何其深遠。【註一四】僅就銅佛造像而言,政治上的開放導致大量的喀什米爾的銅造像以各種方式 (如信徒貢獻、商業貿易、隨身攜帶供奉等) ,流入藏西地區;佛教的興盛,廣大平民信徒對佛像日益增長的需求量,吸引了越來越多的喀什米爾優秀工匠來到藏西地區施展自己嫻熟的技藝,並在當地培養出一批藏族工匠,形成了一些藝術中心,這無疑大大推動了西藏佛教藝術的發展,但也給我們今天判斷一些帶有濃厚喀什米爾風格佛像的產地,增加了困惑。它們究竟產自喀什米爾還是藏西?出自喀什米爾工匠之手?還是藏族工匠的仿做?上面提到的三尊帶「那嘎拉咱」題記的銅佛像尤具代表性,下面試作分析。

先讓我們來看看美國克里夫蘭藝術博物館收藏的這尊釋迦牟尼像。 (圖一) 佛站立於方台上的蓮座之中,高九八.一厘米,黃銅鑄造,白毫嵌銀,高背光,惜已殘斷。其身體呈典型的印度式的「三折姿」式,右手舉起,當胸施無畏印,左手抓起袈裟一角,右腳向右稍稍邁出。這種造型是自公元二世紀以來的古犍陀羅 (Gandhara) 藝術的傳統,【註一五】在今天的阿富汗到巴基斯坦地區盛行,並直接影響到同時期北印度的摩菟羅 (Mathura) 藝術。此像採用的就是這種古老而流行的形式。袈裟緊貼肌膚,曲線畢露,如同裸身,感覺很薄,但它重疊的邊褶表現出來的卻是衣物的厚重感。上身還能見到呈規則U字形的衣紋。蓮座上的蓮瓣扁平,瓣尖尖銳。此像的喀什米爾風格主要表現在:造像用黃銅,錯嵌白銀,佛面龐豐滿,略有浮腫的感覺,眉眼細長而無神。胸肌和腹肌柔和但卻很有力感,四肢渾圓。銅色發亮,通體打磨光滑,襯托出肌膚的活力和健美,頗有其鼎盛時期 (八 -- 十世紀) 的特點。【註一六】但是由於它的四肢稍嫌拉長,體形顯瘦,失去了早期風格中粗壯強

【註一四】:圖齊的調查成果主要集中在下面幾部著作中:《印度和西藏》(Indo-Tibetica)四卷本(羅馬出版,一九三二 -- 四一年) 《西藏畫卷》 (Tibetan Painted Scrolls) ,三卷(羅馬出版社,一九四九年)《藏西寺廟調查》 (The temples of western Tibet and their artistic symbolism),二卷,(印度新德里出版,一九八九年) 。

【註一五】:李玉█[王*民]等合著《佛教美術》 (台灣東華書局,一九九三年) ,頁四七、四八。

【註一六】:參閱台北故宮博物院編《金銅佛造像特展圖錄》 (國立故宮博物院,一九八七年) 。

頁189

健的特色。表情變得柔和也是後期 (十一 -- 十三世紀) 的特色。

這尊佛像在喀什米爾風格的作品中不僅屬較大的一件,而且十分精美,又有如此重要的題記,在西方發表得很早。因此,很多的學者發表了自己的看法,但迄今在有關它的年代和產地的看法上仍存在分歧。在時代的問題上,有的學者以為它可能是八或九世紀左右喀什米爾風格成熟期的作品,【註一七】因為它的形式化和唯美主義的傾向還不是很嚴重。也就是說,它是在那嘎拉咱王之前創作的,被他收藏作為自己的本尊像之後才刻上藏文的。而更多的學者傾向於該作品大約在公元十世紀末到十一世紀初之間。【註一八】從上面藝術風格分析的結果看,筆者更願意接受後者的觀點。在產地上,還沒有肯定的結論,它有可能是出自喀什米爾,後流到藏西;也有可能是喀什米爾工匠在藏西地區鑄造的,還有可能是藏西工匠的作品。當然最後一種可能性最小。筆者認為在這一時期藏族工匠還不可太能有如此高的水準。所以在一般的出版物中,只寫明它是「喀什米爾或藏西」的作品。

英國的這尊文殊菩薩 (圖二) 也是用黃銅鑄造,高三十四厘米,頭載三葉冠,上身袒露,下著短裙,右手持長劍,左手置腿上。左肩原有蓮枝,上托梵筴,現已殘斷。另有項鏈、項鬘、手鐲等飾物,跏趺坐於蓮座中。此像具有明顯的喀什米爾藝術晚期特點:面部表情生硬,身姿發僵,但冠葉加工精緻,浮雕花飾,裙上陰線刻劃繁密的圖案,非常注重細部妝飾。胸肌很高,但輪廓很不清楚,腰部收得較細,腹部肌肉僅用線條勾劃出來,反映出工匠在逐漸喪失喀什米爾傳統的人體表現手法的同時,形式主義色彩加重。因此,它的鑄造年代應在十一世紀。

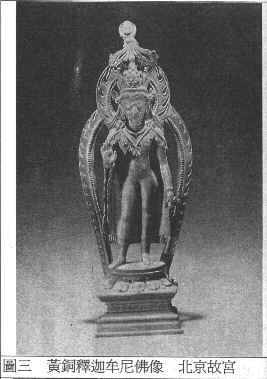

與上述兩尊造像相比較,我們不難發現故宮的這尊釋迦牟尼像 (圖三) 另有自己的特點:黃銅鑄造,高二九•二厘米,頭戴三葉冠,冠上飾細密連珠,兩側各垂飄帶,以簡單的項鏈,手鐲為飾,肩披方巾,邊綴瓔珞,跟圖二的文殊菩薩妝束接近,而與圖一樸素的佛妝大相異趣。這種冠式在藏西史毘提 (Spiti) 的塔波寺中壁畫的菩薩像中可以見到, 【註一九】二者如

【註一七】: (法) 海瑟.噶爾美著,熊文彬譯《早期漢藏藝術》 (中國藏學出版社,一九九四年二月) ,頁五一。

【註一八】:詳楊新主編《清宮藏傅佛教文物》及Ulrich Von Schrooder編《印藏銅造像》。

【註一九】:舊金山亞洲藝術博物館編《西藏神聖藝術》 (The Sacred Art of Tibet) ,頁四三。

頁190

出一轍 (圖四) 。

從印度佛教藝術發展史看,這種妝飾佛 (或者稱為寶冠佛) ,是笈多風格 (Gupta) (公元三一九 -- 約六00年) 到帕拉風格 (Pala) (公元八世紀中葉 -- 十二世紀中葉) 的過渡時期的作品中 (圖五) ,堪稱帕拉風格的前驅,到十一 -- 十二世紀時,這種妝飾佛大量湧現,影響直達藏地和喀什米爾地區。

這種佛像的出現跟密教發展有關。在此之前,佛作為最神聖、莊嚴的形象,除肉髻和袈裟外,沒有任何妝飾物,工匠很少有發揮的餘地。密教盛行後的佛教神系中,代表著系統化與一神化的更高神 -- 如中期密教的大日如來 (即毘盧遮那佛Vairocana) 以及後期密教的本初佛 (Adibuddha) -- 逐漸取代了佛至高無上的地位,釋迦牟尼佛的地位明顯下降,落至與五方佛同等地位,具有了菩薩的特點 (五方佛具有佛與菩薩雙重身分) ,因此才出現了妝飾佛的現象。

此像頰頤豐滿,雙臉略鼓,上身U字形衣紋不明顯,雙臂與下體均無衣紋。由於披巾覆蓋胸肌不顯,腹部鼓出,並不見肌肉形狀。雙臂與腿部結實有力。喀什米爾風格的特點還是比較明顯的。但從局部看,此像做工不細,無論是身上的衣紋,衣緣的衣褶,還是蓮座都能發現工匠缺乏熟煉的加工技巧,與喀什米爾工匠,追求精工細作、華麗圓熟的妝飾效果的風氣相悖。從整體看,佛像身上的線條凌亂,姿態與肌肉緊張生硬,沒有喀什米爾藝術中自然主義的特點,因此筆者有理由認為此像鑄造於藏西地區,出自喀什米爾工匠之手,年代在十一世紀。

筆者仔細研究了這三尊像的題記,除圖一的題記說得很清楚,是作為那嘎拉咱的本尊外,其它兩像僅有人名。從這些題記的語氣上判斷,純粹是第三者的口氣,且沒有使用其法號,而只是直呼其名,可見那嘎拉咱的出家可能純粹是形式上的,既沒有剃發,也沒有住寺,否則不可能沒有法號。問題是這些人名究竟告訴我們什麼?筆者認為圖一的題記可以解釋為那嘎拉咱王在其私人的佛堂 (或僅僅是佛龕) 中供奉了這尊大像。另外二像形體較小,它們的題記完全有可能只是表示二者是他經常帶在身邊供奉的神像而已,既不可能是作為他鑄像的標誌,也不太可能是他向工匠或作坊預訂佛像的標誌,或者還有其它的可能性,否則很難解釋為什麼帶他名字題記的佛像如此少,工藝特點又相差很大。

印藏佛教銅佛像的風格與分期研究一直是一個棘手的難題,學者們試圖找出一些帶題記的作品作為最重要最直接的原始

頁191

材料,但是由於信仰的影響及傳統習慣的原因,這方面的資料很少,可資使用的就更是微乎其微了。上述的三尊佛像就是如此。

附記:本文寫完後,筆者偶然在Orientations雜誌一九八一年第五期Julia K. Murray的Virginia Museum of Fine Arts, the Asian Art Collectifon一文中發現在美國維琴尼亞美術館中也收藏了一尊帶Lha na-ga-ra-dza款的黃銅蓮花手觀音像。文中註明年代為公元八 -- 九世紀,產地是喀什米爾。從藝術特點看,筆者認為它仍應該屬於十 -- 十一世紀的作品,文中的斷代似乎偏早了。

(圖一)

黃銅釋迦牟忌佛像

美國克夫蘭藝術博物館

(圖二)

黃銅文殊菩薩像

頁192

(圖三)

黃銅釋迦牟尼佛像

北京故宮

(圖四)

菩薩像

西藏spiti塔波寺壁畫

約公元十一世中葉

頁9

A Kashmir Style Buddha Sculpture and the Tibetan Gelug King "Nagaradza"*

Luo,

Wenhua

(Palace Museum, Peking)

ABSTRACT**

This article presents an analysis of the name "Nagaradza," which appears inscribed on a Kashmir style Buddhist bronze sculpture. The paper introduces the biographical material surrounding a Tibetan figure of the Turbon kingdom who also went by the name King "Nagaradza" and how he advocated the spread of Buddhism. The paper goes on to discuss the cultural exchange between Kashmir and the Gelug dynasty of Tibetan during the reign of King Nagaradza. As such, the present paper thus explains why this Buddhist bronze sculpture is inscribed with a Tibetan name, but is Kashmir in style.

Key Words

Gelug Tibet 西藏古格

Turbon 吐蕃

Nagaradza 那嘎拉咱

Kashmir style 喀什米爾風格

* The article in Chinese appears from page 一八三 to 一九二.

** Translated from the Chinese abstract on page by Donald E. Brix.